用rust复刻git

📝 用rust复刻git

本文将介绍用rust复刻git的历程,也纪念我第一次合作开发的经历

前言

大二下选课的时候发现有一门《rust程序设计》的课程,之前在大一上c++的时候最早接触过rust这个名字,但是一直没怎么了解过,于是抱着好奇心和同伴组队选了这门课,这也是这门项目的由来。

整个项目从4月份开始,到5月底向猪脚答辩时完成了1.0版本(https://github.com/231220075/git.git),包含了除远程分支外的基本功能。后续在暑假期间补上了远程分支控制的部分,即1.1版本(https://github.com/231220075/rit.git),命名为rit->rust-git。

初步开发

- 首先需要了解git的工作原理,这一部分参考

https://git-scm.com/book/en/v,不再赘述。 - 每一条git命令执行过程比较固定,解析好命令行参数后执行对应的处理函数即可。解析命令行参数使用clap(易于使用,能处理复杂参数解析,且自动生成help页)。clap解析命令行参数并返回具体类型的 subcommand,并调用其run函数。这里为了后续子命令的实现,我们把.git所在目录路径作为参数传给run,并为-C做了处理。

- 在做subcommand之前需要先实现一些底层命令,我们做了cat-file、hash-object、write/read-tree、update-index、commit-tree、update-ref&&symboloc-ref等等(后两个比较简单,后续直接简化到utils/refs作为分支管理工具了),这一部分逐步理清并构建了git的工作环境,如index区、.git文件内容管理、refs管理等等,以及git中 blob、tree、commit这几种object的结构,这些就是git的底层代码,到此为止我们就能完全读懂.git下的所有文件及其功能了。

- 理解底层代码后剩下的部分就比较简单了,subcommand就是在底层命令的基础上运行的,基本就是组合一下,加上判断处理。比较复杂的可能是checkout和merge,课程对merge要求比较简单,如果有冲突只要显示两个分支哪部分有不同,这部分由另一位成员完成,我不做过多阐述;而checkout主要涉及到切换分支的时间点,workspace、index和ref commit是否一致的问题。我的理解是,如果切换分支前,仅考虑目标文件,index=workspace=current ref commit,说明不存在未暂存&&未提交的更改,即index和workspace都是clean,这种情况下可以直接切换ref commit,并把目标commit的tree object写入index和更新workspace;否则说明有未暂存||未提交的更改,需要考虑保留这些更改,存在一个“merge”的过程,对于存在冲突的文件以index/workspace为准。

- 这个过程中每一步开发新功能前需要先把频繁使用的method构建一个util,方便后续使用,我们主要是用到很多关于三类object构建和读写、index的读写、文件读写以及压缩、hash和做单元测试的method,构建了相关的utils。谈到unit test,需要感谢我的同伴开发了完整的测试框架,为我们的测试做出来巨大的贡献、巨大的carry,respect!也是rust优秀的单元测试让我这个懒人也愿意开始做测试了,amazing啊qwq。

debug&&踩坑

- 关于debug,包括两部分。一是客观方面作为课设,猪脚还是做了oj,我们这个项目需要通过测试拿分。猪脚的oj是用脚本做断言测试公开了部分测试和要求,涉及大文件、可执行文件、图片等的测试;另一方面主观上每个subcommand和底层命令我们做了对应的集成测试,主要是交替使用原版git和rust-git检查问题。

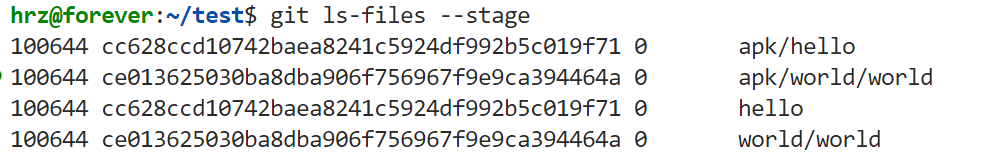

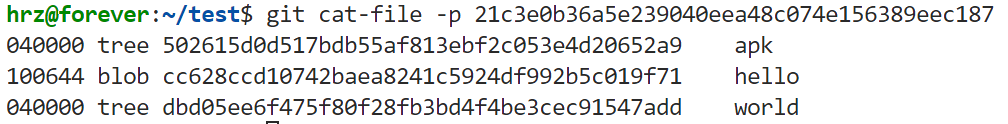

- 大部分bug在检测的过程中就知道哪里有问题,可以快速解决,但有的是认知问题。比较典型的是,index区暂存文件的结构和tree object的文件结构是不一样的,前者是完整的路径,

而后者是递归存储的。

而后者是递归存储的。

- 另外就是配置了GitHub的CI,这样每次提交自动触发测试,虽然每次都要发个邮件提醒有点烦就是了……

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

name: Rust CI

# 触发条件:当代码推送到仓库或创建 Pull Request 时触发

on:

push:

branches: [ '**' ]

jobs:

build-and-test:

runs-on: ubuntu-latest # 使用最新的 Ubuntu 环境

steps:

# Step 1: 检出代码

- name: Checkout code

uses: actions/checkout@v3

# Step 2: 设置 Rust 工具链

- name: Set up Rust

uses: actions-rs/toolchain@v1

with:

toolchain: stable # 使用稳定的 Rust 工具链

# Step 3: 运行 cargo test

- name: Run Tests

run: cargo test -- --test-threads=1

# Step 4: 运行 cargo clippy 检查

- name: Run Clippy

run: cargo clippy -- -D warnings # 将警告视为错误

# (可选)Step 5: 构建项目

- name: Build Project

run: cargo build --release

大概如下

🤖️ 远程分支

- 进入8月才有时间收拾这个没完成的摊子,想补充的远程分支部分主要是fetch、pull和push三个subcommand,目标是能和GitHub的repo交互更新即可。

- 我最终选择用https与GitHub传输,虽然传输大文件不稳定,但是本人对https比较熟悉(ssh现阶段就不太考虑了)。fetch主要是获取远程仓库的分支和对应的commit hash,而首先要设定远程传输的仓库URL,所以先实现remote指令设置分支和URL的映射,保存在.git/config文件。fetch同样可以指定参数,选择获取所有远程分支还是特定远程分支,然后创建“.git/refs/remote/分支名”文件,记录其commit hash。

- 而pull则是fetch+merge,先获取远程分支,然后将当前分支与目标分支合并。有一个需要注意的点是,在init后remote add&&pull,此时本地分支因为没有提交过,refs下并没有默认的master/main文件,因为没有提交过、没有commit hash,此时要做merge会出现问题,既没有本地分支也没有index区,我之前的实现会merge fail。所以我取巧了一下,如果是初始化之后直接pull的这种情况,直接fetch+checkout到远程分支;而push则协商需要传输的对象,并创建pack文件通过https传输。

- 需要注意的地方主要有两点:一是pull下来的pack需要解压缩,这个解压缩器的设计需要比较精确,完全理解git的压缩pack的逻辑才能设计足够精确的解压器、才能完全解压出100%的object,否则会丢失部分object产生缺损;二是所有的pack在push上去后都会被GitHub端接收,需要严格遵循格式,我在此过程中有两个问题,tree object的文件组织格式(没错,正是前文提到的)和index&&tree object中表项没按字典序排序。说实话之前在和原版git比对的时候也注意到了这个顺序问题,但当时感觉没什么影响,现在被教训了,只能说一切都有其存在的意义

感谢阅读!如果这篇文章对你有帮助,欢迎点赞和分享。

All articles on this blog are licensed under CC BY-NC-SA 4.0 unless otherwise stated.

Comments